Arthur I. Miller, Colliding Worlds 두 문화를 만나게 하려면 예술과 과학은 본디 한 몸이었다. 근대에 이르러 개별적 학문 분야의 전문성이 심화하면서 두 문화는 제도적으로 분화되기 시작했고, 분화된 체계 안에서 각기 기득권적 구조가 견고해지면서 오늘날에는 그것이 한 몸이었다는 사실조차 잊혔다. 과학은 예술이 실용적 가치가 없는 신선놀음이라 생각하고, 예술은 과학을 감성이 메마른 숫자놀음이라 생각한다. 하지만 미술사의 흐름을... Continue Reading →

헤르타 뮐러의 「숨그네」

Herta Müller, Atemschaukel/The Hunger Angel 추모의 글쓰기, 고통을 기억하는 방식들 일반적인 ‘수용소 문학’과는 다른 길을 가는 작품이다. 우리는 통상 이 장르 문학에서 수용소에 발을 들이게 되는 계기, 수용소에서의 처절한 삶, 거기서 만난 인물들 간의 동료애와 갈등, 불굴의 의지를 통한 위기의 극복, 수용소 밖에서의 삶과 적응에 관한 이야기 등 굵직한 서사를 기대한다. 헤르타 뮐러의 「숨그네」에도 물론... Continue Reading →

「롤리타」로 돌아보는 나, 그리고 “우리”

블라디미르 나보코프의 「롤리타」 Vladimir Nabokov(1955), Lolita “유한한 생명을 가진 인간의 양심이란 아름다움을 즐긴 대가로 치르는 세금 같은 것” 450p “나에게 소설이란 심미적 희열을, 다시 말해서 예술(호기심, 감수성, 인정미, 황홀감 등)을 기준으로 삼는 특별한 심리상태에 어떤 식으로든 연결되는 느낌을 주는 경우에만 존재 의미가 있다.” 블라디미르 나보코프(500p) 1. 들어가며 어떤 텍스트에서 두고두고 회자되는 대명사가 생성되었다면, 그 텍스트는... Continue Reading →

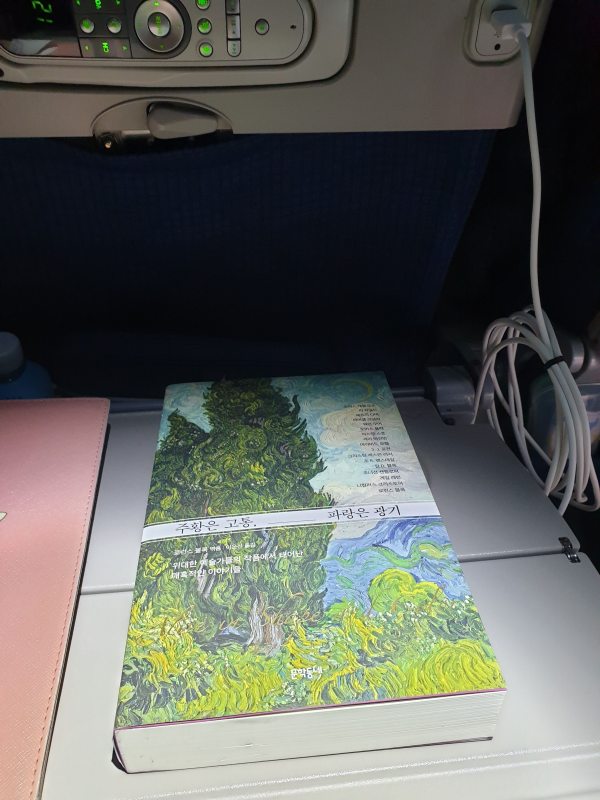

로런스 블록 엮음,「주황은 고통, 파랑은 광기」

로런스 블록(Lawrence Block)과 그의 소설가 친구들이 함께한 ‘미술 작품으로 소설 쓰기’ 프로젝트의 두 번째 결과물이다. 첫 번째 결과물은 에드워드 호퍼(Edward Hopper)의 작품 17점에서 영감을 받은 17편의 소설로 구성된 「빛 혹은 그림자」였다. 이 프로젝트는 한 위대한 화가의 작품들이 빚어낸 보석 같은 상상력과 개성이 넘쳐나는 무대였고, 프로젝트 전반의 참신함과 개별 작품들의 높은 완성도가 맞물려 독보적인 성취를 남겼다.... Continue Reading →

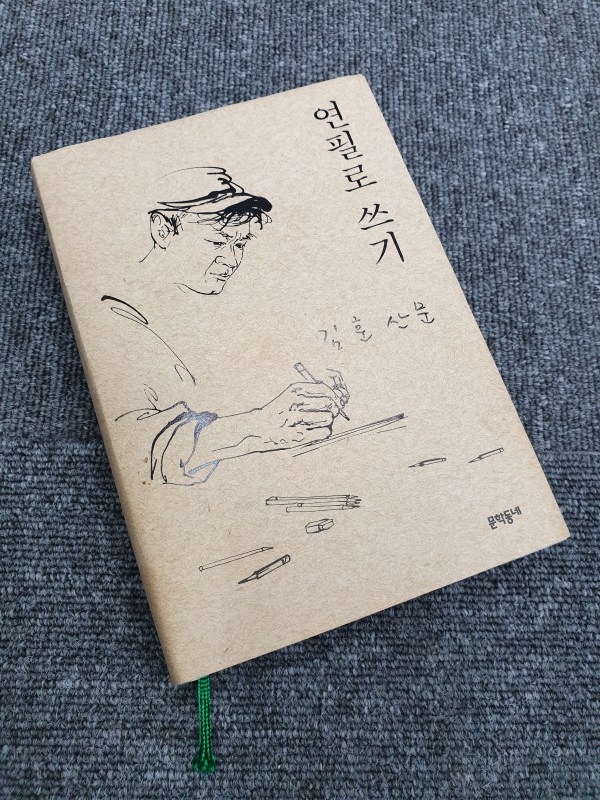

김훈의 「연필로 쓰기」

몸의 진실성 디지털 시대에 연필로 쓴다는 것은 어떤 의미인가. 흑연심으로 한 글자 한 글자 꾹꾹 눌러쓰는 문장은 키보드로 후다닥 쓴 문장과 다른가? 단지 쓰는 속도가 느리다는 이유로, 그리고 ‘CTRL+Z’가 없다는 이유로 연필로 쓴 글이 더욱 신중하다거나 사색적이라고 포장할 수는 없다. 붓으로 쓴 글이라면 몰라도, 키보드와 연필은 그 정도로 멀지 않다. 저자가 제목에서 연필을 강조한 까닭은... Continue Reading →

김겸의 「시간을 복원하는 남자」

올해 나의 미술사 공부에서 ‘복원’은 가장 관심을 끈 키워드였다. 지난 가을 베네치아 여행에서 스쿠올라 디 산 로코(The Scuola grande di San Rocco)에 방문했을 때 틴토레토의 작품을 전시 현장에서 복원하는 과정을 지켜본 적이 있다. 틴토레토 탄생 500주년을 기념하는 특별전의 일환이었다. 피렌체의 산타 크로체 성당(Basilica di Santa Croce)에서도 비슷한 경험을 했다. ‘미켈란젤로의 이름으로(In the Name of Michelangelo)’라는... Continue Reading →

리처드 플래너건의 「먼 북으로 가는 좁은 길(출2014, 역2017)」

사람은 참으로 잔인한 면이 있다. 육체적/정신적 한계에 봉착한 누군가의 모습을 보는 것을 힘들어 하면서도 내심 즐긴다. 좀처럼 경험하기 힘든 극한상황에 대한 대리체험 욕구라고 하기에는 좀 더 고약하다. 아마 이 고통을 겪는 것이 지금의 내가 아니라는 안도감이 주는 희열 때문인지도 모른다. 내가 얼마나 안락한 삶을 살고 있는지, 타인의 고통을 통해 재인식하려는 것인지도 모른다. 전쟁을 다룬 영화나... Continue Reading →