‘비욘드’는 어디에

한 사람의 예술가를 단 하나의 작품으로만 평가하지 말라. 아주 확고하고 저명한 대표작이 있는 작가의 회고전이나 특별전을 기획할 때 빠지지 않는 메시지다. 이러한 예술가를 다루는 기획자는 결국 대표작의 늪을 피할 수 없다. 그것을 언급하려니 그 외에 다른 것들을 보여줄 가능성이 가려지고, 그것을 언급하지 않으려니, 보편적 대중의 기대치와 멀어져 상업적 문제에 봉착하게 된다. <진주 귀걸이 소녀(1665)>를 빼고 페르메이르(Johannes Vermeer)를 논하기는 힘들고, <키스(1908)>를 빼고 클림트(Gustav Klimt)를 논하기는 더더욱 힘들다. 이런 일은 미술계보다 음악계에서 더욱 빈번하다. 골백번 불러서 신물이 나지만 대중은 여전히 기대하는 그 한 곡을 부르지 않기란 얼마나 어려운 일인가? 그래서 나는 콘서트에서 ‘She’를 부르지 않은 엘비스 코스텔로(Elvis Costello), 그리고 ‘Creep’을 부르지 않은 라디오헤드(Radiohead)의 에피소드를 좋아한다. 확고한 명성에 더는 얽매이지 않고 싶은, 모두의 기대를 부수고 싶은, 하나의 정체성으로 규정되고 싶지 않은 그 반골 기질에 본능적으로 끌린다.

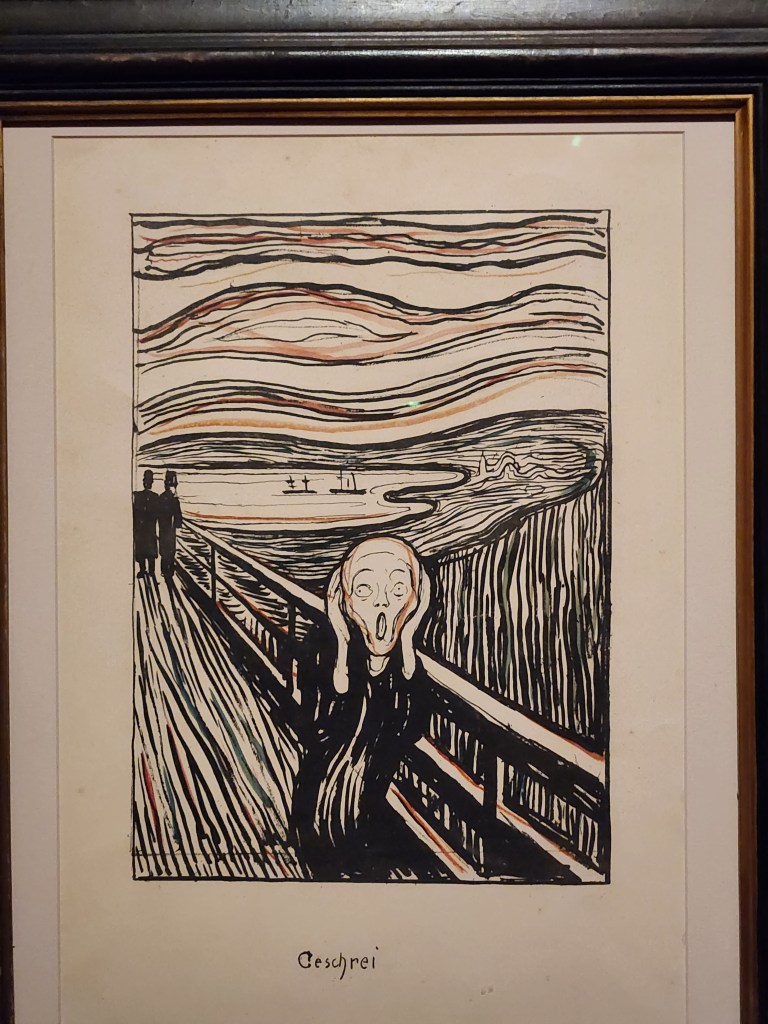

연어, 고등어와 함께 노르웨이의 대표상품으로 꼽히는 에드바르 뭉크(Edvard Munch)에 대해서도 어찌 <절규(1893)>를 빼놓고 논할 수 있겠나. 뭉크와 ‘절규’는 사실상 동의어다. 그렇기에 ‘절규를 넘어서’라는 전시 제목은 오히려 예상 가능한 범위에 있고, 최근 이러한 작법을 워낙 여기저기서 많이 봤기에 식상하기까지 하다. 여기 <절규>가 있기는 하지만, 표현주의 대가의 다른 면모도 공정하고 풍성하게 다뤘으므로, 그 이상을 맛볼 수 있으리라는 뜻이다. 과연 그럴까?

전시의 중간쯤, ‘생의 프리즈’ 연작이 배치된 방에 채색한 판화 버전의 <절규>가 출품되었다. 희노애락, 욕망과 좌절, 온갖 신경증이 교차하는 판화들이 붉고 넓은 방에 촘촘하게 내걸렸고, 그 끝에 <절규>가 있다. <절규>는 다른 판화들과 구별되는 독립된 성좌에 앉아 있다. 넓고 까만 하이라이트 벽면을 독차지한 <절규>는 좌우에 한영(韓英) 설명문을 달고 이 작품이 어딘가 특별하다는 점을 분명히 암시하고 있다. 같은 그림이 전시 브로셔의 표지로 등장하고, 전시장 입구의 포토존에서도 등장하면서 <절규>를 향한 삼위일체의 여정은 여기서 마침표를 찍는다. ‘비욘드’가 성립되려면 그 외 작품들이 최소한 <절규>의 대관식만큼, 혹은 그보다 더 풍성한 의미를 주어야 하는데, 그랬는지가 의문이다.

판화의 비중이 높다는 점은 논외로 하자. 판화도 회화만큼 독립적 매체로서 미적 가치를 지니고, 뭉크의 판화 실험이 다채롭고 급진적이었다는 점은 이 전시의 독창적 기여니까. 문제는 하나의 주제를 다루는 중복된 판화 작품이 너무 많다는 것, 그리고 그 중복된 작품들이 여러 주제에 분산되어 있다는 점이다. <병든 아이>, 혹은 <두 사람, 외로운 이들> 같이 중요한 모티브가 여러 방법론으로 재해석되어 미세하게 서로 다른 변주를 보여왔다는 사실은 흥미롭지만, 이 모티브가 공간적으로 분절된 전시 속 여러 소주제에 걸쳐 반복적으로 등장하니 피로감을 준다. 변주의 미학은 한 공간에서만 펼쳐 보였어도 충분했을 것이나, 기본적으로 이 전시는 소주제를 너무 세세한 단위로 분절해 놓았기에 중복된 작품을 한 주제에만 몰아넣었다면 전시 구성상 빈틈이 보였을 것이다.

가장 큰 문제는 ‘생의 프리즈’ 연작의 실제 전시 풍경을 재현해 놓은 마지막 방에서 발생했다. 1902년 베를린, 그리고 1903년 라이프치히에서 뭉크가 직접 기획해 선보인 기념비적 전시를 직소퍼즐 형태의 레플리카로 재해석해 배치해 놓은 공간이었다. 직소퍼즐의 모티브는 뭉크가 선도적으로 개발한 판화 기법에서 따왔다. 방법론적 혁신성을 강조하려는 접근 자체는 의미가 있었다. 문제는 이 공간에 뭉크의 대표 회화작품들이 키치적으로 재해석되어 실물크기로 제시됨에 따라 우리가 지금까지 각고의 노력 끝에 집중하며 봐왔던 판화와 드로잉들이 순식간에 독립된 작품의 지위를 잃고, 갑자기 이 대표 회화작품들을 위한 일종의 습작이나 전처리 과정쯤으로 급전직하한다는 점이다. 물론 판화를 볼 때도 이 모티브를 다룬 회화작품이 세상 어딘가 엄연히 존재한다는 사실은 은연중에, 혹은 명백한 사전 학습을 통해 어느 정도 알고 있었다. 하지만 그 실체가 눈앞에 드러난 순간, 심지어 그 실체가 직소퍼즐 형태로 개발한 키치적 재현물이고, 90년대 카페 간판처럼 이미지 뒤에 조악한 조명까지 품고 있다는 것을 인지하게 되는 순간, ‘그래, 역시 판화나 드로잉이라는 것은 회화를 위한 전 과정일 뿐이야.’라는 오랜 편견에 다시금 사로잡히지 않을 방도란 없게 된다. 즉, 전시의 기획자는 어렵사리 여러 경로를 통해 정성스럽게 모아 온 판화와 드로잉의 가치를 관람객이 전시장을 빠져나가기 직전에 자기 손으로 평가절하하는 보기 드문 실책을 저질렀다. 이것이 실책이라는 심증은 전시장을 나오자마자 기념품 매장에서 가장 먼저 마주하게 되는 직소퍼즐 제품과 결부되며 확증으로 굳어진다. 오리지널 판화의 가치를 격하시킬 우려를 무릅쓰면서까지 배치한 직소퍼즐 레플리카의 진정한 의도는 기념품 매장에서 주력 제품으로 팔아야 할 상품에 대한 예고편이었다는 것일까?

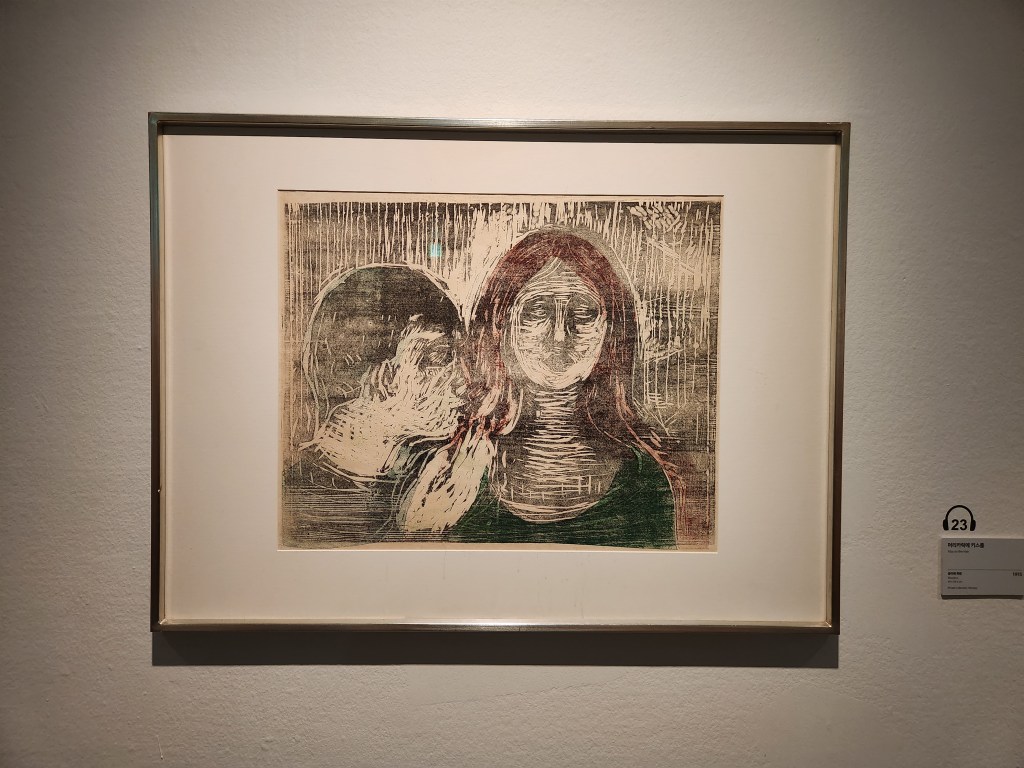

진정한 의미에서 ‘비욘드’가 구현되려면, 그간 뭉크에 관하여 주류 미디어나 대중서가 미처 다루지 못한 측면을 균형적으로 다뤘어야 했다. 예컨대, 뭉크는 왜 여인의 머리카락에 유독 집착했는지, 왜 그의 그림에서 남자는 유혹당하고 배신당하고 좌절하고 죽는지, 왜 여성만이 관람객을 당당히 쳐다보는지, 왜 여성들이 등장하는 화면 한구석에는 늘 남근 하나가 불뚝 서 있거나 관람객을 향해 돌진하는지를 더 구체적으로 설명하거나, 적어도 이에 관해 생각할만한 단서를 던져줬어야 했다.

전시의 서두를 알리는 뭉크의 소심한 청년기 자화상은 모든 것에 초탈한, 이제 많은 것을 가졌음에도 여전히 소심한 노년기 자화상으로 막을 내리며 수미쌍관을 이룬다. 그의 작품 중 길이 남을 걸작에 가까운 것들은 유난스러운 고통과 외로움의 터널에서 길어 올린 것이고, 그가 더 고통스럽고 불안할 때의 작품일수록 더 큰 찬사가 뒤따른다는 것이 아이러니다. 우리는 이런 유사한 성공의 방정식을 프리다 칼로나 반 고흐의 예술에서도 이미 만난 바가 있는데, 이쯤 되면 성공을 원하는 예술가들에게 견딜 수 있을 만큼의 적절한 고난을 부여해서 예술로 승화시키게 도와주는 예술인고난조력위원회 같은 것을 만들어야 하는 것은 아닌지 부질없는 망상이 들기도 한다. 100년 전쯤 죽은 예술가가 고통으로 빚어낸 예술 작품을 바라보기 위해 오늘도 고통 없는 삶을 꿈꾸는 사람들이 미술관에 줄지어 들어간다.

No Day But Today에서 더 알아보기

구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.

댓글 남기기